Mario Mariotti e le facciate virtuali per Santo Spirito

Sono passati 45 anni da quando l’artista fiorentino Mario Mariotti, ha organizzato in piazza Santo Spirito a Firenze “Piazza della Palla“, uno spettacolo realizzato proiettando sulla facciata della Basilica di Santo Spirito una serie di immagini che ne ridisegnavano il prospetto.

La scelta di quella facciata non fu casuale: era l’oggetto che caratterizzava il quartiere in cui Mariotti viveva da sempre, in quell’Oltrarno fuori dai percorsi dei turisti, ma soprattutto era uno straordinario esempio di non-finito da poter completare in modo effimero, con luce e fantasia.

La storia di quella chiesa inizia nel 1250 quando i frati agostiniani ricevettero in dono un terreno per costruire una cappella originariamente dedicata a Maria Vergine, allo Spirito Santo e a tutti i Santi. Nel 1269 la comunità agostiniana iniziò ad ampliarla realizzando un grande convento. La basilica attuale, progettata infine da Filippo Brunelleschi, venne iniziata nel 1444 e completata nel 1487 seguendo più o meno il progetto del grande architetto, che era già morto nel 1446. La facciata però non venne mai realizzata e il suo aspetto doveva essere simile a come si presenta oggi San Lorenzo.

Queste condizioni sono testimoniate anche da un dipinto del 1560 realizzato da Giovanni Stradano che raffigura una celebrazione all’interno di Piazza Santo Spirito. Quell’ampio spazio esisteva già dal XIII secolo, quando il Governo cittadino acquistò gli immobili di fronte alla chiesa per demolirli e realizzare una grande piazza.

Nel 1791 un muratore locale decise di realizzare una facciata dipinta con lesene, timpani e cornici che ha resistito sino agli anni Sessanta del Novecento. In questa stampa del 1832 si possono osservare questi dettagli dipinti.

Nella foto che segue è come appariva verso la fine dell’Ottocento, decisamente più sbiadita.

L’attuale facciata completamente monocromatica risale a un restauro degli anni Sessanta, che ha cancellato quelle tracce di colore creando un’enorme sagoma chiara e astratta.

Ed è là che si è accesa l’immaginazione di Mario Mariotti. Con un bando di concorso aperto a tutti raccolse oltre duecento interpretazioni di quel prospetto tra vedute fantastiche, erudite, ironiche e immaginifiche, da proiettare nelle sere d’estate sul prospetto vero.

Il nome che diede a quell’evento, Piazza della Palla, rimanda alle palle dello stemma dei Medici (casata che nello stesso anno veniva celebrata con mostre ed eventi ufficiali) ma anche alle palle con cui avrebbero giocato i bambini nella piazza, dotate di contrappesi decentrati che le avrebbero fatte rotolare in modo imprevisto e divertente.

Queste le parole con cui Mariotti ha descritto l’idea:

Il progetto di facciata, tema caro del non finito, ha preso a modello S. Spirito. Nella notte, la facciata lunare della chiesa riflette le varie figure dell’immaginazione collettiva. Gli ultimi Medici sparirono così alla svelta che non fecero in tempo a finire le facciate delle chiese. E i fiorentini, ancora pieni di superbia quanto di miseria, si buttarono con entusiasmo a progettar facciate (esercito decoroso ed economico ad un tempo); non appena Firenze fu eletta capitale dell’Italia Unita, subito i fiorentini tirarono in ballo dai loro concorsi di facciata i progetti vincenti da far pagare alla Nazione e, svelti svelti, ne riuscirono a tirar su due: S. Maria del Fiore e S. Croce. Fortunatamente la capitale passò a Roma, le altre facciate furono risparmiate e il mio progetto di S. Spirito salvo. Così nella notte la chiara superficie della chiesa è stata il gioco e la scena delle sue immagini possibili, proiezioni distanti anni luce dalle nostalgiche certezze dei restauratori. Come in una commedia dell’arte lo scenario si è illuminato per una rappresentazione ” all’improvviso”, dove ai concetti eruditi degli innamorati si succedono i lazzi ridicoli delle maschere. Adesso i comici si sono ritirati: la facciata è stata restituita alle proiezioni della luna (ma quando, io riuscirò a proiettare sulla luna?) e la Piazza della Palla è tornata ad essere Piazza S. Spirito.

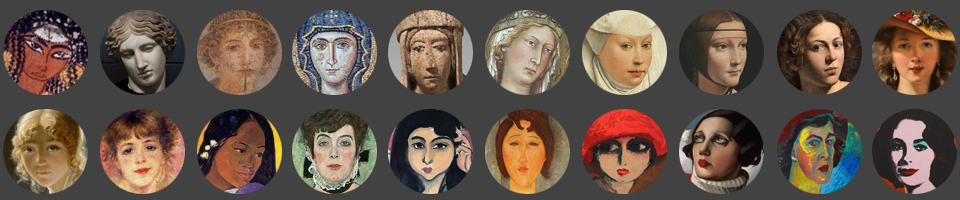

Ho raccolto più di una trentina di quelle immagini nel 2012 in un album sulla pagina Facebook di Didatticarte, ma ve le ripropongo qui di seguito in forma compatta.

È interessante notare che gli autori hanno scelto diversi approcci. Qualcuno ha deciso di non tenere conto della forma riempiendola con texture o immagini indifferenti al supporto, che continuano idealmente oltre la sagoma mistilinea della chiesa.

Altri invece hanno scelto di sfruttare il profilo per l’analogia con quello di altri oggetti: la facciata diventa così una poltrona, una rana, un uomo seduto o una tenda da circo. Altri hanno reso protagonista il grande oculo facendone il centro di un disco di vinile, il foro da cui sbuca un serpente, il tunnel dove finiscono i binari o la bocca della rana già detta.

Altri, infine, hanno trattato la facciata come diaframma architettonico e sono quelli che, ovviamente, trovo più intriganti. Ne riprendo qualcuno qui di seguito. I primi due hanno immaginato di rendere la facciata trasparente mostrando l’interno della chiesa vera o una sua rivisitazione fiabesca.

Ancora più potente è il progetto in cui l’interno si intravede da una frattura nel prospetto, che oltre a rivelare una porzione di navata mostra una struttura muraria che sembra una scultura del compianto Arnaldo Pomodoro.

Per inciso, questo progetto ha anticipato di 40 anni l’installazione su Palazzo Strozzi realizzata dal francese JR che ha immaginato un simile squarcio nel prospetto che lascia vedere l’interno… a volte è davvero difficile per gli artisti contemporanei riuscire a dire qualcosa di nuovo!

Ma la mia preferita in assoluto è un’interpretazione piranesiana del prospetto che mette assieme prospettiva, architettura e surrealismo. Non so chi sia l’autore (in verità sono risalita solo alla paternità della facciata con l’uovo fritto, che è di Gianni Melotti) ma ricordo che ho visto questo disegno addirittura su un libro che ho studiato all’università… ma non ricordo quale!

Le stampe delle immagini proiettate sono state poi raccolte nell’adiacente Caffè Ricchi, come memoria permanente di quell’evento.

Questo video – un montaggio a cura di Andrea Mariotti, figlio dell’artista – rende l’idea di come dovevano apparire quelle proiezioni.

L’esperimento è stato poi ripetuto nel 2008 dagli studenti del professore Marcello Scalzo della Facoltà di Architettura di Firenze riprendendo la stessa filosofia di Mariotti.

Si tratta in questo caso di un buon allenamento al pensiero creativo, quello che si sviluppa a partire da un vincolo fisso, come la particolare sagoma della facciata. Ho parlato di questo tipo di creatività a proposito del concorso per la decorazione delle sardine di Lisbona.

Più recente è invece uno spettacolo di videomapping, una proiezione dinamica continua che ha “smontato” parti del prospetto raccontando la storia di Firenze.

Bellissimo, certo. Molto più spettacolare delle proiezioni di Piazza della Palla. Ma con una differenza fondamentale: l’iniziativa di Mariotti era un evento creato dal basso, a cui hanno partecipato gli abitanti del quartiere, i bambini, gli artigiani. Alcune opere erano di artisti affermati ma tante altre nascevano dalla fantasia dei non-addetti-ai-lavori, realizzando così una vera opera d’arte collettiva con importanti risvolti sociali.

Lo spettacolo del videomapping, invece, ha avuto come unica interazione con il pubblico l’uso compulsivo dei cellulari per registrare la proiezione. Non voglio fare polemiche: probabilmente anch’io non avrei resistito alla tentazione di portarmi a casa un frammento di quello spettacolo. E però ho la sensazione che in un’epoca in cui si straparla di partecipazione e inclusione, manchi un Mario Mariotti, capace di metterla in pratica veramente, senza fronzoli ma con tanta intelligenza.